Prima nel suo genere, la piattaforma di organoidi creata in Olanda deriva dalle cellule delle pazienti affette dal tumore della cervice uterina e apre nuovi scenari di medicina personalizzata

La scarsità di modelli cellulari per testare i farmaci e studiare l’infezione da papilloma virus, principale fattore di rischio per il tumore al collo dell’utero, è uno dei maggiori ostacoli alla ricerca di uno dei tumori più letali al mondo per le donne. Un team dell’università di Utrecht (Olanda) ha descritto un nuovo metodo per la derivazione di organoidi 3D e ha generato, per la prima volta, una piccola banca di "tumoroidi", un tipo di organoidi formati dalle cellule tumorali dei pazienti. Questi tumoroidi permetterebbero di testare i farmaci in vitro su gruppi specifici di pazienti, aprendo le porte a future strategie di medicina personalizzata. Lo studio è stato pubblicato ad aprile sulla rivista Cell Stem Cell.

TUMORE AL COLLO DELL’UTERO

È il terzo tumore più diagnosticato nelle donne – nel 2019 in Italia ha colpito circa 2.700 donne (dati AIRTUM, Associazione Italiana Registri Tumori) - e colpisce il collo dell’utero, il segmento che collega il corpo dell’utero con la vagina. Uno dei principali fattori di rischio è l’infezione da papilloma virus umano (HPV), che si trasmette per via sessuale. E se nei Paesi occidentali il rischio di ammalarsi e di morire a causa di questo tumore si sta riducendo progressivamente, grazie a programmi di diagnosi precoce (come il Pap-test o la colposcopia) e di prevenzione (in Italia dal 2008 vi è un programma gratuito di vaccinazione per le ragazze dai 12 anni di età), nei Paesi a basso reddito e con un’assistenza sanitaria di scarsa qualità il peso di questa malattia è ancora molto importante. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), infatti, il 90% dei 270.000 decessi per tumore della cervice del 2015 ha interessato proprio queste zone del pianeta.

MODELLI 3D PER LA RICERCA

Contro questo tipo di tumore scarseggiano i modelli, in vitro e in vivo, per testare i farmaci e studiare l’infezione da HPV. Le linee cellulari sono comunemente usate nei laboratori di ricerca, ma hanno caratteristiche standard, che non riproducono la variabilità che esiste tra un paziente e un altro. I metodi classici di coltura cellulare in 2D, inoltre, non somigliano all’organo originale, che ha una struttura tridimensionale ben più complessa.

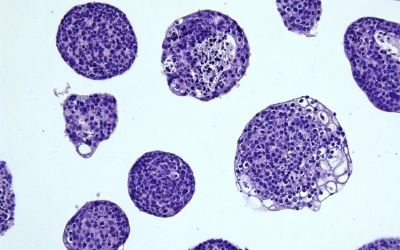

Il gruppo di ricercatori dell’università di Utrecht, coordinato dal professor Hans Clevers, ha generato degli organoidi - modelli cellulari in 3D - che derivano da cellule prelevate dal collo dell’utero di individui sani o di pazienti oncologici. Secondo i ricercatori questi modelli rappresentano uno strumento valido per studiare come si comportano i tumori in vivo e come rispondono ai farmaci chemioterapici.

GLI ORGANOIDI DERIVATI DAL TESSUTO SANO

Il collo dell’utero è formato da due tipi di tessuto: endocervice ed ectocervice. Il primo è composto da tessuto ghiandolare e può dare origine a un adenocarcinoma. Il secondo è composto da epitelio squamoso stratificato e può dare origine a un carcinoma a cellula squamose. I ricercatori hanno quindi derivato gli organoidi a partire da entrambi i tipi di tessuto prelevati dalla cervice di donne che si erano sottoposte a isterectomia (intervento di rimozione dell’utero e della cervice uterina). I campioni di tessuto sono stati prima digeriti con specifici enzimi, poi incorporati in una matrice e cresciuti in una soluzione con nutrienti e fattori di crescita. Queste colture di organoidi rimangono vitali per mesi, addirittura oltre un anno, grazie alla costante rigenerazione delle cellule staminali.

Entrambi gli organoidi avevano caratteristiche istologiche, genetiche e funzionali paragonabili a quelle dei tessuti di origine. L’endocervice, ad esempio, che è un tessuto ghiandolare, secerne muco per lubrificare il canale cervicale, e l’organoide corrispondente mantiene questa funzione in vitro.

I ricercatori hanno riprodotto nei modelli 3D l’infezione con il papilloma virus, usando un ceppo fluorescente di HPV. Dopo aver infettato gli organoidi, hanno seguito il segnale di fluorescenza nel tempo, fuori e dentro le cellule. Dopo circa 24 ore dall’infezione, il virus è entrato nelle cellule, ha proliferato e ne ha causato la morte.

GLI ORGANOIDI DERIVATI DAL TUMORE

Per testare la risposta del tumore ai farmaci, invece, i ricercatori hanno generato un tipo particolare di organoide chiamato "tumoroide". Deriva dalle cellule tumorali del paziente ricavate per mezzo del Pap-test, un esame di screening poco invasivo che raccoglie un campione di cellule squamose dal collo dell’utero. In presenza di lesioni tumorali, infatti, queste cellule presentano modificazioni che hanno un valore diagnostico. Il materiale che si può ricavare da un Pap-test, tuttavia, è molto scarso.

I ricercatori, infatti, sono riusciti a derivare solo 11 tumoroidi su 22 prelievi del tipo carcinoma a cellula squamose (il 50%) e 1 tumoroide su 4 prelievi del tipo adenocarcinoma (il 25%). I 12 tumoroidi presentavano caratteristiche istologiche e genetiche simili a quelle del tumore di origine, e diverse da quelle dell’organo sano. Quelli a cellule squamose, ad esempio, avevano perso la caratteristica stratificazione ed esibivano diverse anomalie a livello cromosomico e segni dell’infezione virale, compreso il genoma dell’HPV. Uno, in particolare, conteneva il sottotipo HPV13, ancora poco conosciuto. La sua presenza, scrivono gli autori, potrebbe indicare un suo ruolo nella cancerogenesi.

TUMOROIDI PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA

I ricercatori hanno mantenuto in coltura i tumoroidi per un anno e mezzo. L’analisi del genoma ha individuato i geni più o meno espressi, diversi da quelli dell’organo sano e anche tra di loro: i tumoroidi riproducono quindi non solo le caratteristiche del tumore, ma anche la variabilità interindividuale dei pazienti.

Il gruppo di Clevers ha testato sui diversi tumoroidi i più comuni farmaci chemioterapici, come il carboplatino e la gemcitabina, dimostrando che la risposta a uno stesso medicinale può essere molto diversa, proprio come per i pazienti. I tumoroidi permetterebbero quindi di predire la risposta di un paziente ai farmaci, portandoci un passo più vicini a una nuovo tipo di medicina personalizzata e di precisione.