In futuro potrebbe permettere alle persone affette da degenerazione della retina di leggere e muoversi autonomamente.

Nel mondo, 36 milioni di persone soffrono di cecità completa, tanto da non poter vedere né forme né fonti di luce. Per la maggior parte di queste persone si tratterebbe di situazioni risolvibili, come ad esempio la cataratta (che diventa cecità a causa di una assistenza sanitaria inadeguata), ma spesso la cecità è dovuta a patologie che non hanno ancora una terapia approvata. Un esempio è la retinite pigmentosa, la forma più comune di cecità ereditaria, che colpisce 1,7 milioni di persone nel mondo e normalmente porta a una perdita totale della visione entro i 40 anni.

La degenerazione maculare legata all’età, invece, rappresenta la prima causa di ipovisione e cecità del mondo occidentale e colpisce circa 170 milioni di persone. In Italia le stime si aggirano intorno al milione di individui colpiti, di cui 2/300 000 casi in forma avanzata. È una malattia multifattoriale, cioè causata da fattori ambientali e genetici, e affligge 1 persona su 10 oltre i 55 anni. È causata dal danneggiamento della macula, con conseguente perdita dei coni nella parte centrale della retina e perdita della visione centrale.

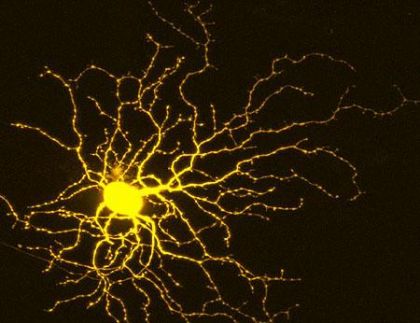

La retina si trova nella parte posteriore dell’occhio e contiene cellule specializzate che reagiscono alla luce ed elaborano segnali fondamentali per la visione. I fotorecettori – coni e bastoncelli - sono i responsabili della conversione della luce in segnali elettrochimici, che vengono trasmessi dal nervo ottico alla corteccia visiva del cervello, dove vengono tradotti in immagini. I disturbi della retina, tra cui la degenerazione maculare, implicano la perdita delle cellule dei fotorecettori, riducendo la sensibilità dell’occhio alla luce. Il 90% delle mutazioni in queste patologie distrugge le cellule dei fotorecettori della retina, ma la degenerazione retinica in genere risparmia le cellule gangliari, che possono restare attive. Purtroppo, le patologie dell’occhio sono molteplici e la varietà delle cause rende più complesso trovare una soluzione.

Come riportato recentemente su Nature, nel mondo della ricerca si stanno studiando diversi approcci per avvicinarsi il più possibile a una terapia per queste patologie. Un esempio sono le protesi oculari, che permettono di oltrepassare l’occhio danneggiato e di ripristinare la visione, anche se in modo limitato. Un altro possibile percorso è l’optogenetica, un insieme di tecniche che consentirebbero di rendere una cellula nervosa responsiva a stimoli luminosi, anche se normalmente non è in grado di rispondere a quello stimolo. Tuttavia, gli approcci optogenetici sono limitati da una bassa sensibilità alla luce, risposte lente, mancanza di adattamento ai cambiamenti di luminosità e bassa capacità di ripristinare la visione di immagini e oggetti. Le cellule staminali potrebbero essere una buona alternativa, anche nelle fasi avanzate della malattia, dato che possono essere impiegate per rimpiazzare le cellule retiniche perdute. Ma i ricercatori non si sono fermati qui ed hanno esplorato anche il campo della terapia genica.

L’occhio è un obiettivo ideale per la terapia genica, dato che, oltre a essere una zona circoscritta, è avvantaggiato dal punto di vista immunitario: meno propenso a difendersi dai virus inattivati utilizzati per trasportare i geni nelle cellule della retina. Già utilizzata come trattamento per la distrofia della retina, si spera che questo approccio possa essere utile anche per il trattamento di altre patologie. L’utilizzo di virus adeno-associati (AAV) ha permesso alla terapia genica di fare un ulteriore balzo avanti, favorendo il trasporto dei geni funzionali in modo sicuro, dato che in questo modo tendono a non integrarsi nel genoma delle cellule, riducendo il rischio di cancerogenicità. La loro piccola dimensione gli permette di diffondersi ampiamente nelle cellule dell’occhio, ma li porta ad avere un limite legato al trasporto di geni troppo grandi. Il limite più grande della terapia genica risiede nel fatto che molti geni sono implicati nella cecità e, dato che ciascuno può essere colpito da diverse mutazioni (basti pensare che ci sono più di 250 geni collegati alle malattie ereditarie della retina), il numero di potenziali bersagli è enorme.

Lo studio firmato dalla University of California, e pubblicato su Nature Communications, è ancora in fase preclinica ma i ricercatori hanno affermato che entro 3 anni la terapia genica con AAV inattivati potrebbe permettere alle persone affette da degenerazione della retina di leggere su uno schermo e muoversi autonomamente. L’inserimento di un gene codificante per i recettori dell’opsina (sensibili alla luce giallo/verde) ha permesso a topi non vedenti di riacquistare, in modo permanente e in sole 4 settimane, la capacità di muoversi nello spazio, la percezione del movimento e dei cambiamenti di luminosità. Inoltre, sono stati in grado di percepire dettagli su uno schermo ad una risoluzione che sarebbe sufficiente agli esseri umani per leggere. I ricercatori hanno utilizzato un AAV inattivato che infetta naturalmente le cellule gangliari, rendendole sensibili alla luce e, di conseguenza, capace di inviare segnali visivi al cervello. Il gruppo di ricerca è riuscito a rendere sensibile il 90% delle cellule gangliari nei topi. Prima di avere dei risultati positivi con l’opsina, i ricercatori avevano utilizzato la rodopsina, che è più sensibile alla luce. Purtroppo, la rodospina si è rivelata 10 volte più lenta e la strategia ha fallito nel processo di riconoscimento delle immagini. Inoltre, è stato dimostrato che la via di segnalazione dell’opsina è in grado di adattarsi ai cambiamenti di luminosità, cosa molto importante se si pensa ad una futura applicazione clinica della tecnica. Il gruppo sta proseguendo le ricerche in questo campo, ipotizzando di rispristinare anche la visione dei colori e di aumentare ulteriormente la capacità di adattamento dell’occhio ai cambiamenti di luminosità. Nell’ottica di una sperimentazione clinica, i ricercatori stanno lavorando per migliorare l’efficienza di trasporto del gene da parte del vettore virale e raggiungere una percentuale soddisfacente di cellule gangliari umane.