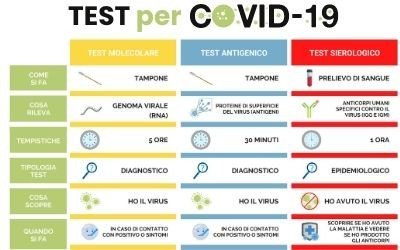

Quali sono? Come funzionano? E su che basi optare per uno o per l’altro? Ve lo spiega Osservatorio Terapie Avanzate con una semplice ma esaustiva infografica

“Se hai avuto un contatto con una persona positiva al COVID-19 o accusi i sintomi della malattia (soprattutto tosse, febbre e indolenzimento) devi fare il tampone”. Probabilmente questa è una delle frasi più ripetute in questo anno di pandemia ed è difficile trovare qualcuno che, ad oggi, non sia ancora mai ricorso al famoso tampone. Nonostante ciò, molte persone fanno ancora confusione tra test molecolare, antigenico e sierologico, e ricorrere al test sbagliato – in un momento in cui il conteggio dei nuovi positivi rimane terribilmente alto e bisogna continuare a mirare a diagnosi, isolamento e cure tempestive – può creare gravi danni. Per questo motivo Osservatorio terapie Avanzate ha realizzato un’infografica (scaricabile QUI) che illustra in maniera semplice le differenze tra i vari test, diagnostici ed epidemiologici, per l’identificazione del virus SARS-CoV-2.

Fondamentalmente, esistono tre tipologie di test: il test molecolare, quello antigenico e quello sierologico. Per cui quando usiamo l’espressione “fare il tampone” non ci riferiamo alla metodica di analisi bensì di prelievo, perché il tampone altro non è che una sottile asticella culminante in un batuffolo che il medico o l’infermiere ci infilano in bocca (tampone oro-faringeo) o nel naso (tampone rino-faringeo) per prelevare la giusta quantità di materiale biologico da analizzare al fine di scoprire se siamo o meno stati infettati dal virus. E qui c’è la prima differenza da tenere a mente. Perché il tampone che viene analizzato con la metodica molecolare (chiamata PCR, che sta per Reazione a Catena della Polimerasi) corrisponde al test molecolare che, fin dall’inizio di questa epidemia, è stato individuato per la diagnosi di COVID-19 in quanto va a ricercare il genoma del virus (ovvero l’RNA per SARS-CoV-2) presente all’interno delle cellule dell’organismo. La PCR è una metodica messa a punto negli anni ’80 del secolo scorso - per cui il suo inventore, Kary Mullis, ha ricevuto il Premio Nobel della Chimica nel 1998, che permette di rilevare e amplificare frammenti di DNA o RNA.

Invece, l’analisi immunocromatografica del tampone, detto test antigenico - giunto in uso più tardi rispetto al molecolare - è di più rapida esecuzione ma ricerca le proteine strutturali associate al virus e non il suo genoma. Pertanto, ha livelli di accuratezza più bassi del precedente. È uno strumento più agile, perché l’analisi è più rapida e si può fare sul posto senza ricorrere alla strumentazione di un laboratorio molecolare ma, d’altro canto, può incappare in un maggior numero di risultati falsi positivi rispetto all’esame molecolare. Inoltre, i test antigenici potrebbero non essere affidabili nel rilevamento delle nuove varianti del Coronavirus. Anche se, in questi ultimi mesi, è entrato in vigore il test antigenico di III generazione analizzato con metodica in immunofluorescenza che è molto più preciso ed accurato.

Infine, esistono i test sierologici quantitativi grazie ai quali, con un semplice prelievo di sangue, è possibile misurare il livello delle immunoglobuline (IgA, IgM e soprattutto IgG), comunemente chiamate anticorpi, che il sistema immunitario del nostro organismo produce in risposta all’infezione virale. Questo tipo di test ha una valenza sostanzialmente epidemiologica: non può essere impiegato come strumento diagnostico ma fornisce un’idea della risposta immunitaria al virus. Le IgA sono una frazione minoritaria degli anticorpi e sono specializzate nella difesa dall’infezioni locale a livello delle mucose (sito di entrata del virus che poi si propaga nel corpo), maggiore attenzione va invece alle altre due categorie di immunoglobuline. Le IgM sono i primi anticorpi a essere prodotti in seguito all’infezione del virus, se ne trovano tracce nel sangue dopo 5-10 giorni, e la loro produzione aumenta rapidamente per alcune settimane per poi calare e scomparire quando subentrano le IgG. Queste ultime compaiono quindi dopo alcune settimane e permangono per mesi, rappresentano la “memoria” del sistema immunitario e servono per sviluppare una risposta immunitaria secondaria che si verifica nelle esposizioni successive allo stesso virus.

Il fatto che ci sia una finestra temporale tra l’infezione da parte del virus e la comparsa degli anticorpi spiega perché il test sierologico non può essere considerato uno strumento diagnostico ma solo un’indicazione se si ha già contratto l’infezione e sviluppato gli anticorpi contro il SARS-CoV-2. Un test può risultare negativo, perché gli anticorpi non sono ancora stati prodotti, ma essere stati infettati da poco e avere il virus in piena fase di replicazione nel corpo. D’altro canto si può avere un risultato positivo, con un alto livello di IgG, ma essere completamente usciti da tempo dall’infezione virale. In particolare, il dosaggio dei livello di IgG può assumere un significato importante in questa fase della pandemia in cui si sta stabilendo il piano di vaccinazione. Dalle ultime indicazioni del Ministero della Salute (inizio marzo), le persone che hanno già contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dovranno sottoporsi ad una sola dose di vaccino (Pfizer, Moderna o AstraZeneca), indipendentemente dalla gravità dei sintomi sviluppati. O per monitorare la risposta anticorpale nelle persone vaccinate e valutare così l’efficacia dei vaccini in “real world”, ovvero al di fuori delle sperimentazioni cliniche. Ne è un esempio il monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Scarica l’infografica “Test per COVID-19” realizzata da OTA: