Il nuovo tipo cellulare, chiamato osteomorfo, deriva dal riciclo di altre cellule del tessuto osseo e potrebbe aprire nuove vie terapeutiche per l’osteoporosi e altre patologie dello scheletro

La scoperta di una nuova cellula del tessuto osseo ribattezzata “osteomorfo” abbatte un dogma sul ciclo vitale dell’osso e apre nuove prospettive per il trattamento delle più comuni malattie dello scheletro. Grazie a una sofisticata tecnica di microscopia in vivo, un team di oltre quaranta ricercatori ha osservato per primo questo nuovo tipo di cellula nei topi. Gli osteomorfi derivano dal riciclo degli osteoclasti, le cellule responsabili del riassorbimento del tessuto osseo. Ma hanno una firma genetica unica e diversa dai loro precursori, che è stata associata ad aspetti strutturali e funzionali dello scheletro e a patologie come l’osteoporosi. Lo studio è stato pubblicato a febbraio su Cell.

LO SCHELETRO, UN APPARATO DINAMICO

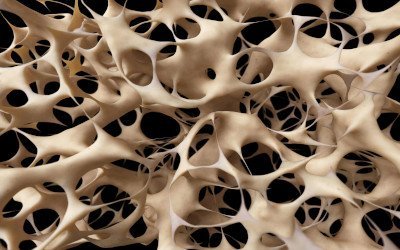

Lo scheletro è al centro di un costante processo di rimodellamento osseo, coordinato da due tipi di cellule con funzioni opposte e complementari: gli osteoclasti e gli osteoblasti. I primi sono grosse cellule multinucleate e secernono enzimi proteolitici che erodono l’osso e liberano nel sangue i minerali in esso contenuti, come il calcio. I secondi garantiscono invece la formazione e deposizione di nuova matrice ossea nelle cavità generate dagli osteoclasti. Grazie all’azione di questi due tipi cellulari, il tessuto osseo più vecchio viene rimosso e gradualmente sostituito da altro più giovane. Questo processo di rigenerazione è fondamentale per la salute dello scheletro: una sua disfunzione può essere alla base di malattie come l’osteoporosi, l’artrite reumatoide o il morbo di Paget.

IL DESTINO DEGLI OSTEOCLASTI

Gli osteoclasti sono stati ampiamente studiati in vitro: derivano dalle cellule staminali ematopoietiche (HSC), più in particolare da cellule precursore che appartengono alla stessa linea dei monociti/macrofagi del sistema immunitario. Fino a poco tempo fa erano considerate cellule terminalmente differenziate, ossia altamente specializzate ma incapaci di proliferare. Le osservazioni suggerivano che gli osteoclasti avessero una vita breve – circa due settimane – e che dopo aver completato il riassorbimento della matrice ossea morissero per apoptosi, il suicidio cellulare programmato.

Ma nessuno è riuscito a confermare questa ipotesi in vivo, poiché l’osso ha una superficie opaca e altamente rifrangente, inaccessibile alle tradizionali tecniche di imaging. I primi pioneristici studi su questo fronte risalgono solo a una decina di anni fa, grazie alla microscopia a due fotoni, che utilizza un laser con lunghezza d’onda nell’infrarosso, meno tossica per le cellule e capace di penetrare più in profondità nei tessuti viventi. Ma, fino a oggi, i ricercatori avevano osservato questi processi in vivo solo all’interno delle ossa del cranio, che hanno una struttura più accessibile rispetto alle ossa lunghe (come il femore, la tibia, il perone, il radio, l’ulna e l’omero).

OSTEOMORFI, IL POTERE DEL RICICLO

Nello studio pubblicato il mese scorso su Cell, invece, un team di ricercatori - del Garvan Institute of Medical Research e della University of New South Wales in Australia, e dell’Imperial College di Londra - ha osservato per la prima volta in un topo vivo la matrice ossea di una tibia, un modello per la maggior parte delle malattie dello scheletro. I ricercatori hanno usato una tecnica chiamata microscopia intravitale: questa permette di osservare processi biologici all’interno di tessuti viventi ad alta risoluzione, e di monitorare le singole cellule nel tempo e nello spazio nella loro collocazione naturale. Il comportamento delle cellule in un organismo vivente, infatti, può essere molto diverso da quello in vitro. Nella maggior parte dei casi, ad esempio, gli osteoclasti non vanno in apoptosi – non è stato infatti rilevato alcun evento apoptotico in oltre 130 ore di imaging – ma si dividono in cellule più piccole, con una firma genetica unica: gli osteomorfi.

Queste cellule testimoniano la capacità del corpo umano di riciclare componenti per massimizzare le proprie risorse interne. Gli osteoclasti, infatti, hanno bisogno di fondersi in grosse cellule multinucleate per riassorbire la matrice ossea, ma a causa delle loro dimensioni sono poco mobili. La divisione cellulare, o fissione, dà origine agli osteomorfi, cellule figlie più piccole, ma anche più mobili. “Abbiamo trovato queste cellule nel sangue e nel midollo osseo, possono quindi migrare in altre parti dello scheletro”, scrivono gli autori. “Una riserva di cellule pronte a fondersi di nuovo e a formare osteoclasti funzionali in altre sedi”. Il processo dovrebbe aumentare la durata della vita degli osteoclasti e favorire il loro riutilizzo anche a distanza, con un notevole risparmio energetico.

Quando hanno capito che si trattava di un nuovo tipo di cellula, i ricercatori lo hanno ribattezzato osteomorfo, prendendo spunto dalla famosa serie televisiva degli anni ’90 “Migthy Morphin Power Rangers”, in cui supereroi si trasformano e si uniscono in giganteschi robot per sconfiggere il nemico.

UNA SCOPERTA CHE APRE NUOVE VIE TERAPEUTICHE

Gli osteomorfi, oltre ad aumentare la nostra comprensione dei fenomeni di rimodellamento del tessuto osseo, potrebbero anche aprire la strada a nuove strategie terapeutiche contro l’osteoporosi e altre malattie dello scheletro. Le nuove cellule, infatti, esprimono geni parzialmente diversi rispetto agli osteoclasti e ai loro precursori monociti/macrofagi. 581 geni sono espressi ad alti livelli negli osteomorfi, di cui 17 associati ad aspetti strutturali e funzionali dello scheletro, come la resistenza o la densità minerale. Lo studio su modelli animali ha mostrato che ognuno di questi geni è correlato ad alterazioni a livello dello scheletro. Inoltre, i ricercatori hanno identificato 23 geni associati a displasie scheletriche e 71 a malattie del midollo osseo.

Gli osteomorfi potrebbero quindi avere un impatto in ambito clinico, oltre a chiarire il meccanismo di azione di alcuni farmaci per l’osteoporosi diventando anche un nuovo bersaglio per nuove strategie terapeutiche. “Questa scoperta è un punto di svolta, che non solo ci aiuta a comprendere la biologia del tessuto osseo, ma che apre anche nuove strade per la terapia dell'osteoporosi”, concludono gli autori. “Non vediamo l'ora di esplorare i modi in cui queste cellule potrebbero cambiare l'approccio all'osteoporosi e ad altre malattie scheletriche nel prossimo futuro”.