Organoidi & Bioingegneria

CHE COS'È UN ORGANOIDE?

Strutturalmente meno complessi di un organo, ma decisamente più rappresentativi di un ammasso di cellule disposte su una piastra da laboratorio. Gli organoidi sono definibili come aggregati di cellule che assumono spontaneamente una precisa conformazione tridimensionale, finendo con l’assomigliare a organi in miniatura. La capacità delle cellule che li compongono di organizzarsi e distribuirsi ordinatamente, ripercorrendo i passaggi più importanti del processo di organogenesi, li ha resi dei modelli cellulari in 3D impareggiabili per conseguire informazioni nuove sullo sviluppo dei vari organi e sulle interazioni tra i tessuti che li formano.

Grazie agli organoidi lo studio della biologia dello sviluppo è cambiata radicalmente dal momento che essi hanno permesso ai ricercatori di guardare ai processi di embriogenesi di organi come il cervello, il fegato o il pancreas in modo rivoluzionario. Pur essendo strutture piccole - non superano generalmente i pochi centimetri - gli organoidi possono essere formati da cellule prelevate direttamente dai pazienti e, pertanto, si configurano come elementi indispensabili per capire che cosa accade a un organo quando viene aggredito da una malattia come il cancro. Inoltre, i ricercatori stanno pensando di poterli sfruttare per valutare l’impatto in termini di tossicità di un nuovo farmaco sulla fisiologia dei vari organi e, pertanto, auspicano che gli organoidi diventano presto un anello utile nella catena di sviluppo di terapie mirate contro il cancro e molte altre patologie croniche o autoimmuni.

Lo studio degli organoidi è solo all’inizio e la ricerca biomedica ha già fatto molti progressi: sarà fondamentale comprendere i meccanismi per favorire una buona innervazione e vascolarizzazione di questi mini-organi, al fine di rendere sempre più realistiche le loro condizioni di sviluppo. Inoltre, occorre che il flusso dei fluidi e dell’ossigeno e le stimolazioni meccaniche a cui sono sottoposti ricordino quelle a cui sono soggetti gli organi originali. Tuttavia, il bagaglio nozionale desumibile da questi strabilianti modelli cellulari tridimensionali è molto maggiore - e molto più accurato - di quello dato dalle classiche colture in piastra. Per questo, non si può escludere che un domani gli organoidi possano svolgere un ruolo importante nel trapianto di organi interi.

LA BIOINGEGNERIA

Metodologie tipiche dell’elettronica, dell’informatica, della meccanica e della chimica per progettare soluzioni innovative al servizio delle scienze biomediche: la bioingegneria raccoglie al suo interno un mondo all'avanguardia che comprende sinapsi artificiali, organ-on-a-chip, stampa 3D e inchiostri biologici e molto altro ancora. È una disciplina giovane e opera in diversi ambiti per migliorare la conoscenza dei sistemi biologici e per sviluppare tecnologie e dispositivi per diagnosi, terapia, riabilitazione.

Il battito delle cellule gli permette di nuotare, muovendo la pinna caudale al ritmo del cuore. L’obiettivo è studiare i meccanismi alla base di malattie cardiache e realizzare un cuore artificiale

Non tutti i robot sono fatti di plastica o metallo, quelli del futuro saranno sempre più simili ai cyborg dei racconti di fantascienza. I ricercatori di Harvard ne hanno realizzato uno che ha l’aspetto di un pesce – e nuota come un pesce – ma in realtà è una macchina bioibrida: integra cellule muscolari cardiache, derivate da staminali umane, con componenti sintetici per emulare le caratteristiche dei viventi. Nuota grazie alle proprietà meccano-elettriche del muscolo cardiaco, per mezzo di un ciclo di movimenti di contrazione e rilassamento. Come riporta l’articolo pubblicato su Science, la macchina ha continuato a "vivere" e nuotare per più di 100 giorni. Una tecnologia che potrebbe aiutare a comprendere i meccanismi biologici alla base delle malattie cardiache, fino alla realizzazione di un cuore artificiale.

- Di: Erika Salvatori

Dott. Quattrini (Milano): “Usando le staminali pluripotente indotte vogliamo ricreare il modello di un’unità motoria coinvolta nella patogenesi della SLA e di altre neuropatie periferiche”

Per studiare e comprendere un qualsiasi fenomeno servono i giusti strumenti di osservazione. Ugualmente per indagare a fondo una patologia ricca di sfaccettature biochimiche come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), bisogna disporre del modello di studio adeguato che, purtroppo, non risulta semplice da realizzare. Per fortuna le moderne tecniche di bioingegneria stanno consentendo di compiere grandi balzi avanti nella messa a punto di un modello funzionale e morfologico per questa gravissima patologia neurodegenerativa. Nella speranza che ciò porti presto a disporre di potenziali farmaci. A spiegare come ciò potrà essere possibile sono il dott. Alessandro Polini, dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR di Lecce, e il dott. Angelo Quattrini, dell’Unità di ricerca di Neuropatologia Sperimentale dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

- Di: Enrico Orzes

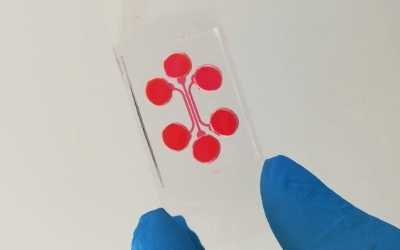

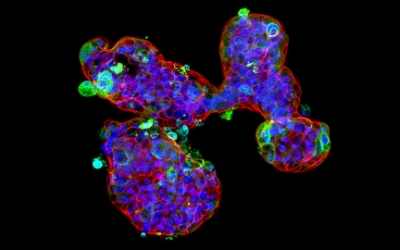

Scoperto un metodo per far crescere in 3D le cellule tumorali, identificando quelle responsabili delle metastasi. L’obiettivo futuro sono i farmaci mirati, ne abbiamo parlato con gli autori

A fine novembre è stato pubblicato su Cell Death and Differentiation uno studio condotto dall’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e dell’Università Statale di Milano – con il sostegno di AIRC - sull’utilizzo degli organoidi per la ricerca sul cancro ovarico. Per la prima volta sono stati sviluppati organoidi monoclonali, cioè strutture tridimensionali derivate da una sola cellula, a partire dal liquido ascitico prelevato da pazienti con il cancro ovarico. Gli esperimenti condotti finora hanno rivelato che esistono delle differenze nella risposta ai farmaci tra le cellule metastatiche, sia tra una paziente e l’altra che tra quelle di una stessa paziente. Pur essendo ancora lontana dall’applicazione clinica, questo studio ha messo a punto una utile piattaforma per far proseguire la ricerca oncologica.

- Di: Rachele Mazzaracca

Uno team internazionale, che vede coinvolti diversi gruppi di ricerca italiani, ha sviluppato organoidi di stomaco per studiare gli effetti dell’infezione da SARS-CoV-2 sul sistema gastrointestinale

Per affrontare una malattia nuova - sotto tanti aspetti ancora sconosciuta - servono strumenti di ultima generazione, capaci di proiettare la mente di chi osserva oltre le barriere della contingenza. Un concetto ben noto agli scienziati che oggi si stanno adoperando contro il virus SARS-CoV-2. In tal senso più volte è stato dimostrato come gli organoidi esprimano un ottimo potenziale poiché consentono ai ricercatori di indagare a fondo i danni del virus, ricorrendo a modelli in vitro accurati e realistici. È in questa direzione che va lo studio pubblicato a metà novembre sulla rivista Nature Communications: sono stati prodotti in laboratorio mini-stomaci per studiare le infezioni da SARS-CoV-2 nei bambini.

- Di: Enrico Orzes

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi