Risultati promettenti arrivano da uno studio clinico basato sulla combo immunoterapia e vaccino terapeutico a mRNA. Tre giorni fa trattato anche il primo paziente italiano

Di mRNA si è parlato tanto in relazione a SARS-CoV-2 ma, superato il momento della pandemia, si sono aperte altre strade. Una tra tutte è quella della lotta contro il cancro (di cui abbiamo parlato qui), ma l’accelerazione in questo campo potrebbe portare benefici anche nel trattamento delle malattie cardiovascolari e autoimmuni. Una delle aziende più forti nel settore è Moderna Therapeutics, già nota per aver sviluppato e commercializzato uno dei primi vaccini a mRNA utilizzati contro l’infezione da COVID-19. Stando alle dichiarazioni fatte dall’azienda negli ultimi mesi, l’obiettivo è di commercializzare questi vaccini entro il 2030. Lo scorso dicembre è stato annunciato che il vaccino a mRNA, associato all’immunoterapico pembrolizumab, dimezzerebbe il rischio di recidiva e morte a 3 anni dall’intervento di rimozione chirurgica del melanoma in stadio avanzato.

Nei prossimi anni milioni di vite umane potrebbero essere salvate - o migliorate in termini di sopravvivenza e qualità - se gli studi sui vaccini a mRNA per patologie molto diffuse nella popolazione mondiale, come il cancro e le malattie cardiovascolari, dimostrassero la loro efficacia. Questo sarà possibile se le previsioni degli esperti si rivelassero vere e i risultati degli studi clinici, che oggi sembrano molto promettenti, le confermassero. I vaccini a mRNA per il cancro sono terapeutici - non prevengono la malattia - e sono sviluppati sulle caratteristiche molecolari del tumore target; quindi, rientrano a tutti gli effetti nella definizione di farmaci personalizzati. A differenza delle normali terapie antitumorali, che uccidono le cellule in modo abbastanza indiscriminato, questo approccio è mirato. Vengono chiamati vaccini perché sono stati sviluppati sull’idea dei vaccini per il Coronavirus, con l’idea di insegnare ai linfociti T a riconoscere il cancro e distruggerlo.

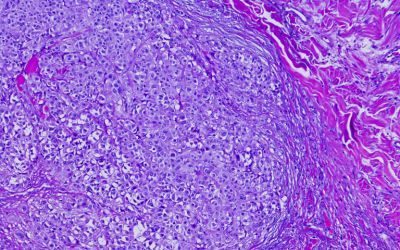

IL MELANOMA

Si tratta del tumore della pelle più pericoloso ed è causato da un errore genetico acquisito nei melanociti, cioè nelle cellule che producono la melanina, che ne provoca una crescita incontrollata. Oltre alla predisposizione genetica, che riguarda circa il 20% dei casi, tra i fattori che inducono l’evoluzione maligna delle cellule è importante l’esposizione ai raggi UV. In seguito alla conferma della diagnosi, il trattamento dipende dal tipo di tumore, dallo stadio e dalla sede di insorgenza. L’approccio tipico prevede l’asportazione chirurgica, a cui possono essere associate altre terapie: fotodinamica, radioterapia, immunoterapia, farmaci personalizzati.

LA COMBO IMMUNOTERAPIA-VACCINO A mRNA

L’immunoterapia applicata ai tumori cutanei si basa sull’utilizzo di anticorpi monoclonali che, agendo sulle cellule tumorali, riattivano le cellule del sistema immunitario per reagire nei confronti del tumore. È una terapia che presenta risultati significativi, ma l’obiettivo resta quello di migliorare sempre di più le prospettive di vita dei pazienti.

Ma come funziona? Il concetto è simile a quello delle terapie CAR-T: l’mRNA è costruito per fare in modo che – una volta iniettato nell’organismo – insegni ai linfociti T a riconoscere le cellule cancerose e ad attaccarle. L’obiettivo è però un tumore solido, con tutta la complessità che ne consegue, non c’è il prelievo di sangue ma una biopsia che permette poi di sequenziare il DNA e analizzare le mutazioni che caratterizzano le cellule “malate”. Come per il COVID-19, l’organismo viene allenato a riconoscere e a contrastare l’ospite indesiderato. D’altro canto, pembrolizumab migliora la risposta immunitaria bloccando il recettore PD-1 dei linfociti T, proteina che agisce da freno sulla sorveglianza immunitaria. Questo farmaco è stato approvato in Italia nel 2023 per pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni con melanoma ad alto rischio dopo resezione completa.

GLI STUDI CLINICI

Lo studio clinico randomizzato di Fase IIb KEYNOTE-942, condotto negli Stati Uniti e in Australia, è progettato per valutare la somministrazione del vaccino a mRNA chiamato mRNA-4157 (V940) in combinazione con pembrolizumab (nome commerciale Keytruda). Il trattamento con i due farmaci ha mostrato un miglioramento clinicamente significativo della sopravvivenza libera da recidiva con un follow-up di circa 3 anni. I dati disponibili confermano una riduzione del rischio di recidiva o morte di circa il 49% rispetto alla sola somministrazione dell’anticorpo monoclonale. Inoltre, il rischio di sviluppare metastasi si è ridotto del 62%. Inizialmente era previsto l’arruolamento di 150 pazienti, che sono aumentati a 257 (dati: ClinicalTrials.gov).

Nel frattempo è stato avviato uno studio clinico di Fase III, che vuole valutare gli effetti della combo pembrolizumab/mRNA-4157 su più pazienti e su un arco di tempo maggiore (lo studio dovrebbe concludersi nel 2030). Si tratta di un trial multicentrico che coinvolge oltre 90 centri clinici in 19 Paesi nel mondo, compresi cinque centri in Italia, che ha l’obiettivo di arruolare oltre mille pazienti. Il primo paziente italiano è stato trattato proprio tre giorni fa, il 26 gennaio, all’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli: si tratta di un signore di 71 anni, della provincia di Isernia, che ha scoperto di avere un melanoma due anni fa. L’Istituto partenopeo ha iniziato lo screening di altri 18 pazienti.

Sulla base dei dati disponibili fino ad ora, la Food and Drug Administration statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali hanno concesso rispettivamente la Breakthrough Therapy Designation e la Priority Medicines (PRIME) per mRNA-4157 (V940) in combinazione con pembrolizumab per il trattamento adiuvante di pazienti con melanoma ad alto rischio. Secondo Moderna e il suo partner Merk (o MSD), il vaccino per il melanoma potrebbe ottenere l’approvazione accelerata entro il 2025.

Se questo approccio si rivelasse efficace, il passo successivo sarà di andare a valutare la stessa tecnologia su altri obiettivi: agire in stadio precoce o su altri tipi di tumore. Infatti, è già in corso uno studio clinico di Fase III sul cancro al polmone non a piccole cellule che vede come protagonista la combo pembrolizumab/mRNA-4157, che si spera porti ad altrettanti buoni risultati.