News

Terapia genica: vettori virali più capienti per correggere le cecità ereditarie

La strategia è stata ideata da un team di ricercatori italiani del Tigem di Pozzuoli e testata in studi preclinici.

È impossibile non restare a bocca aperta davanti alle abili acrobazie dei jet della Pattuglia Tricolore ma è inevitabile che per il trasporto di merci siano necessari aerei di grosse dimensioni e dalla stazza mastodontica. La ricerca dell’equilibrio tra agilità e capacità di carico non ha spinto solo l’industria aeronautica sulla via del progresso ma sta guidando il cammino anche dei ricercatori che si occupano di terapia genica. Consci che i vettori virali, fondamentali per lo sviluppo di nuove terapie, debbano da una parte essere in grado di raggiungere con agilità i siti di destinazione, dall’altra essere dotati della capacità di farsi carico delle copie funzionali dei geni difettosi. E le copie - o le informazioni necessarie per assemblare le proteine mancanti - sono voluminose e richiedono spazio.

- Di: Enrico Orzes

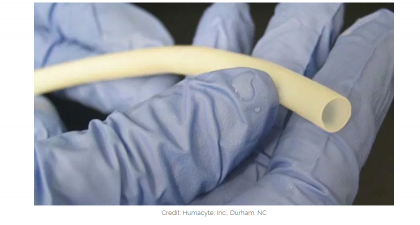

Vasi sanguigni bioingegnerizzati pronti all’uso

Potranno essere usati su pazienti affetti da insufficienza renale o negli interventi di bypass coronarico. Senza rischi tossicologici o reazioni di rigetto.

Avete mai pensato al moschettone? In fondo si tratta solo di un anello di metallo dotato di una leva che ne permette l’apertura. Tuttavia, l’elenco dei suoi possibili utilizzi è talmente lungo che rischierebbe di monopolizzare questa pagina. Più o meno quello che accade con i vasi sanguigni. La loro funzione è vitale e le situazioni patologiche che ne rendono necessaria la sostituzione o la riparazione sono plurime – basti pensare alle patologie cardiovascolari e all’arteriosclerosi – ma vi siete mai chiesti come si “ripara” o con cosa si “sostituisce” un’arteria o una vena?

Nelle operazioni di bypass coronarico si usano tratti di vene o arterie dello stesso paziente (a volte presi dalla gamba o più spesso dal torace) per sostituire un vaso danneggiato. Ma se le condizioni cliniche del paziente non permettessero questo tipo di prelievo?

- Di: Enrico Orzes

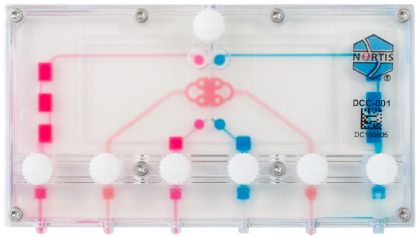

Human-on-a-chip: un mini-organismo per studiare patologie e sperimentare farmaci

Lo sviluppo di un farmaco richiede la sperimentazione in vitro e su modelli animali con grandi quantità di tempo e di denaro. La bioingegneria potrebbe offrire nuove soluzione.

Intestino, fegato, pelle e rene, tutti in miniatura e collegati tra loro come se fossero un mini-organismo, ma in formato tascabile. Quattro agglomerati cellulari tridimensionali collegati da canali microscopici che mimano il flusso sanguigno in vitro. Lo studio pubblicato nel 2015 sulla rivista Lab on a Chip aveva l’obiettivo di studiare la farmacocinetica dei farmaci seguendone l’assorbimento nell’intestino, il metabolismo a livello del fegato e l’escrezione dai reni, cosa che gli studi in vitro classici non possono fare. Il dispositivo è formato da agglomerati di cellule cresciute in piccole celle in grado di mimare la struttura e la fisiologia di diversi tessuti, con tanto di circolazione di microfluidi. Un’opportunità unica di modellare e studiare lo sviluppo e l’interazione tra gli organi, di testare la tossicità di sostanze chimiche e di valutare nuovi farmaci in laboratorio, ma su modelli idealmente molto vicini all’organismo umano.

- Di: Rachele Mazzaracca

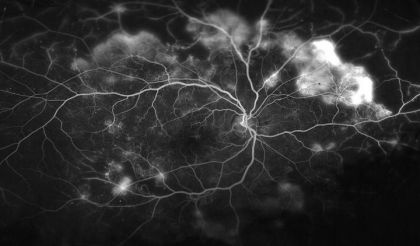

Un algoritmo contro la retinopatia diabetica

L’intelligenza artificiale sta imparando a rilevare i difetti visivi causati dal diabete, con risultati promettenti e un’autorizzazione del FDA per il suo utilizzo in clinica

Nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche di tutto il mondo, gli oftalmologi fanno diagnosi di retinopatia diabetica ed edema maculare diabetico esaminando gli occhi del paziente e identificando le minuscole lesioni, le emorragie e lo scolorimento che anticipano la cecità diabetica. Ma l’intelligenza artificiale (AI) potrebbe automatizzare questo processo e rendere i controlli più veloci e frequenti. L’AI è una tecnologia con la quale abbiamo a che fare quotidianamente, ad esempio quando utilizziamo i servizi di riconoscimento facciale, gli assistenti digitali o le auto senza conducente. Questi sistemi apprendono dalle informazioni che collezionano dall’ambiente circostante o da data set che gli vengono forniti.

- Di: Rachele Mazzaracca

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi