News

Anche l’epidermolisi bollosa nel mirino di CRISPR

Dopo il successo della terapia genica “made in Italy”, dalla Spagna arrivano risultati preclinici promettenti con l’editing genomico

Un recente studio, frutto di una collaborazione tra diversi gruppi di ricerca spagnoli, ha dimostrato che l’editing genomico è in grado di correggere una mutazione che causa una forma di epidermolisi bollosa. Lo studio, pubblicato su Molecular Therapy, sembrerebbe essere un punto di partenza per la possibile applicazione di CRISPR in clinica.

Il termine epidermolisi bollosa indica un gruppo di malattie genetiche che colpiscono cute ed epiteli con gravità variabile. L'epidermide, in mancanza di una proteina, non si lega al derma sottostante e questa rara patologia comporta un progressivo “scollamento” della pelle con la formazione di bolle e ulcere. La pelle diventa quindi molto fragile e con il minimo trauma si sgretola, proprio come le ali di una farfalla.

- Di: Rachele Mazzaracca

Una terapia genica efficace contro la sindrome di Wiskott-Aldrich

All’Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica è stato condotto uno studio clinico che ha confermato il successo di questo approccio in 8 pazienti

Sullo scacchiere delle malattie ereditarie rare la terapia genica conquista un altro territorio, quello della sindrome di Wiskott-Aldrich, allungando così l’elenco delle patologie in cui questo rivoluzionario approccio produce benefici non irrilevanti che ci avvicinano sempre più ad una possibile cura. A testimoniare questo successo è l’articolo di recente pubblicato sulla rivista Lancet Haematology riguardo ai risultati preliminari di uno studio clinico non randomizzato, in aperto, di Fase I/II nel quale sono stati arruolati 8 giovani pazienti affetti dalla sindrome di Wiskott-Aldrich ai quali è stata somministrata una innovativa terapia genica ideata per contrastare il meccanismo alla base della patologia.

- Di: Margherita De Nadai

CRISPR farà esplodere “la bolla”?

Dalle terapie avanzate nuovi trattamenti per la SCID-X1: i trial clinici sulla terapia genica proseguono e CRISPR sta aprendo nuovi orizzonti.

In passato i piccoli pazienti affetti da un’immunodeficienza combinata grave (SCID) venivano chiamati “bambini bolla” perché, a causa dell’incapacità di difendersi dagli agenti infettivi, sono costretti a vivere isolati e in ambienti con aria filtrata per evitare di contrarre anche le più banali infezioni, che potrebbero essergli fatali. L’innovazione della ricerca scientifica, dalla terapia genica a CRISPR, sta aprendo le porte a un futuro in cui potrebbe essere possibile trattare efficacemente le SCID, tra cui l’immunodeficienza combinata grave legata all’X (SCID-X1).

- Di: Rachele Mazzaracca

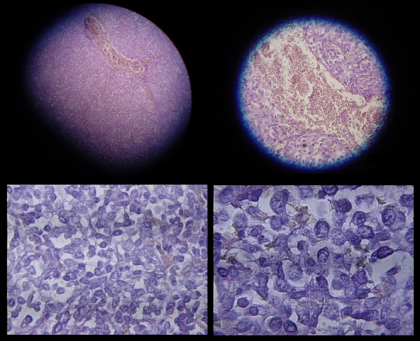

CAR-T per i tumori solidi: a che punto è la ricerca?

I primi risultati con le CAR-T contro i tumori solidi sono stati ottenuti su pazienti affetti da tumori cerebrali, sarcomi e mesotelioma, ma rimangono ancora dubbi ed ostacoli da superare.

Il fatto che le cellule CAR-T siano una rivoluzione nell’ambito dei trattamenti di alcuni tumori del sangue è ormai di dominio pubblico. L’approvazione, prima dall’FDA e poi dalla Commissione Europea, per Tisagenlecleucel (terapia sviluppata da Novartis) e Axicabtagene Ciloleucel (sviluppata Gilead) ha costituito il propellente necessario per sparare il razzo delle CAR-T nell’universo dei trattamenti concretamente utilizzabili per contrastare i tumori ematologici, assegnando a questa innovativa forma di terapia un ruolo di primo piano per i prossimi anni. Ma qual è, invece, la situazione sul fronte dei tumori solidi?

- Di: Enrico Orzes

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi