News

CAR-T. Si lavora a una versione che riduca i rischi tossicologici

Uno studio clinico di Fase I per valutare l’impatto di una nuova variante di cellule CAR-T che limita gli eventi avversi

Insieme alla tecnologia che ha permesso l’affermarsi di CRISPR, le CAR-T sono, fuori di ogni dubbio, la scoperta più avvincente di questi ultimi anni. Se, da un lato, grazie a CRISPR e all’editing genomico gli scienziati sono in grado di correggere gli errori – a volte letali – che si annidano nella doppia elica del DNA, dall’altro, grazie alle CAR-T, è possibile risvegliare il sistema immunitario e dargli i mezzi per scovare e uccidere le cellule tumorali che erano riuscite ad aggirarlo. Tuttavia, nel settore scientifico le cose non sono mai così immediate come sembrano – altrimenti non ci sarebbe bisogno di fare ricerca e il cancro sarebbe solo un ricordo. Gli effetti off-target (le cosidette modifiche indesiderate) di CRISPR rappresentano il lato oscuro di una tecnologia brillante allo stesso modo in cui la tossicità scatenata dalle CAR-T preoccupa ancora i ricercatori, che ne stanno vagliando la sicurezza, non solamente l’efficacia.

- Di: Enrico Orzes

CAR-T. Tra efficacia e rischi di una terapia che va all’attacco dei tumori solidi

Quali sono i problemi nella scelta degli antigeni per la realizzazione delle CAR-T da usare nei tumori solidi e quali le difficoltà e le problematiche inerenti al loro impiego contro questa classe di neoplasie? Lo spiega il prof. Ciceri dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Qualcuno li ha definiti i “Power Rangers” della medicina citando una serie televisiva per ragazzi in voga negli anni ’90 e forse il paragone non è poi così sbagliato se si considera che le CAR-T sono cellule immunitarie – più precisamente linfociti T – che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie al quale possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, in tal modo, uccidere questa cellula.

- Di: Enrico Orzes

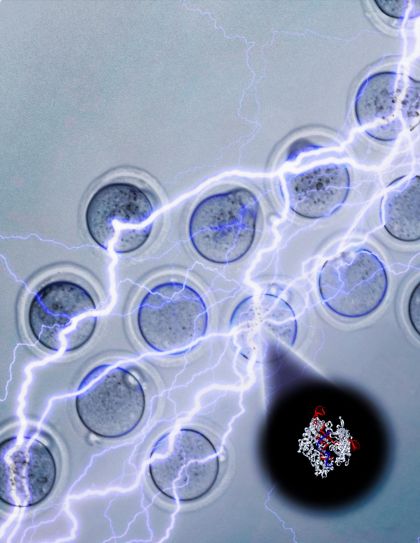

Veicolare CRISPR nelle cellule: strategie a confronto

Dai virus ai campi elettrici, dalle nanoparticelle alla luce: i sistemi di trasporto di CRISPR sono molteplici e, in alcuni casi, piuttosto curiosi.

Sono migliaia le malattie causate da alterazioni genetiche e solo una piccolissima parte di queste può essere trattata efficacemente. Questo ci permette di comprendere l’importanza di avere a disposizione strumenti in grado di modificare il genoma. L’editing genomico con CRISPR/Cas9 è una tecnica rivoluzionaria che si presenta come una grande promessa per il trattamento delle malattie genetiche. Tuttavia, a causa delle sue grandi dimensioni, l’efficienza di trasferimento di CRISPR/Cas9 è ancora un grosso ostacolo nel suo percorso verso l’applicazione clinica. Pertanto, lo sviluppo di nuove tecniche di trasporto è essenziale e questo ha attirato l’attenzione di numerosi gruppi di ricerca, che stanno ampliando le conoscenze in questo ambito.

- Di: Rachele Mazzaracca

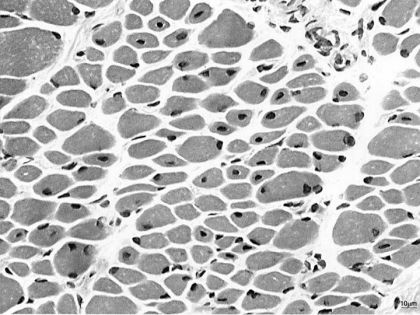

Malattie genetiche muscolari: la terapia genica non si ferma

Nove bambini affetti da miopatia miotubulare legata all’X hanno avuto miglioramenti nella funzionalità neuromuscolare dopo essere stati sottoposti a terapia genica.

Negli ultimi mesi la terapia genica ha dimostrato la sua efficacia nel trattamento di diverse malattie genetiche muscolari, tra cui il più recente successo con la miopatia centronucleare (o miopatia miotubulare, MTM) legata all’X. Si tratta di una malattia neuromuscolare ereditaria con una incidenza di 1 caso ogni 50.000 nati maschi, che alla nascita presentano debolezza, ipotonia e insufficienza respiratoria gravi. Non esiste un trattamento risolutivo e, nella maggior parte dei casi, il decorso è fatale nei primi 18 mesi di vita.

- Di: Rachele Mazzaracca

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi