News

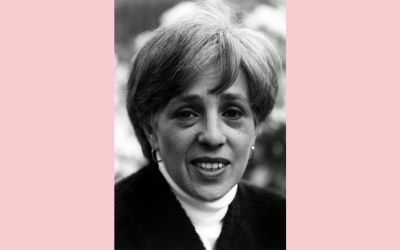

Maxine Singer: una donna alla guida delle biotecnologie nascenti

Il 9 luglio il Carniege Science ha annunciato la morte della celebre biochimica, che nel corso della sua vita ha contribuito a proteggere l’allora nascente settore dell’ingegneria genetica

Una scienziata – con una laurea in chimica, una in biologia e una specializzazione in biochimica nello studio degli acidi nucleici - che ha vissuto da vicino i grandi cambiamenti delle scienze biologiche: in primis la scoperta del DNA. Maxine Singer, classe 1931, è stata una celebre ricercatrice, un funzionario della sanità, una sostenitrice dell’inclusione nelle materie STEM e per 14 anni presidente del Carnegie Institution for Science (ora Carnegie Science), un centro di ricerca senza scopo di lucro che si trova a Washington (Stati Uniti). È mancata a 93 anni a causa di una broncopneumopatia cronica ostruttiva e dell’enfisema, lasciando il marito, quattro figli e diversi nipotini. Ripercorriamo il suo importante percorso come ricercatrice e come guida nel campo delle biotecnologie.

- Di: Rachele Mazzaracca

Terapia genica per emofilia B: seconda approvazione in Europa

La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione per fidanacogene elaparvovec, terapia genica one shot per adulti affetti dalla malattia emorragica ereditaria

Una nuova terapia avanzata, la ventesima per l’esattezza, è stata autorizzata in Europa. Fidanacogene elaparvovec (nome commerciale Durveqtix) - terapia genica prodotta da Pfizer - ha ottenuto, giovedì scorso, l’autorizzazione condizionata all'immissione in commercio da parte della Commissione europea per il trattamento dell'emofilia B grave e moderatamente grave (o carenza congenita di fattore IX) in pazienti adulti senza una storia di inibitori del Fattore IX (FIX) e senza anticorpi rilevabili verso la variante AAV sierotipo Rh74. Grazie a un’unica infusione di fidanacogene elaparvovec, le persone affette da emofilia B possono produrre autonomamente FIX ed evitare così le costanti somministrazioni, come prevede l’attuale approccio terapeutico.

- Di: Redazione

Più in alto degli dèi: dove ci porterà l’ingegneria genetica?

Un libro per comprendere le basi della biologia molecolare ed avere gli strumenti per poter valutare le straordinarie - e a volte discutibili - prospettive delle biotecnologie moderne

La questione che da sempre assilla l’essere umano è se, in un modo o nell’altro, sia possibile cambiare il nostro destino. Una fine già scritta per tutti gli esseri viventi, ma di cui solo l’umanità è consapevole: infatti, la specie umana è l’unica a saper di dover morire e, proprio per questo, l’unica che ha cercato un modo per superare, o almeno aggirare, questo limite. Grazie al libro “Più in alto degli dèi – L’ingegneria genetica dell’uomo prossimo venturo” di Marco Crescenzi – dirigente di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità e divulgatore - è possibile ripercorrere le tappe della storia delle biotecnologie, dalla genetica di Mendel fino all’arrivo di CRISPR, per scoprire se oggi la scienza è davvero in grado di superare quel limite.

- Di: Rachele Mazzaracca

Editing genomico in vivo: velocità e sostenibilità

La strategia che agisce direttamente all’interno del corpo del paziente promette di ottimizzare il processo di sviluppo e somministrazione della terapia, rendendolo più sostenibile

Contrariamente all'editing genomico ex vivo - che richiede l'estrazione delle cellule del malato, la loro manipolazione in laboratorio e la successiva reinfusione - l'editing in vivo utilizza vettori virali (e non) per modificare specifiche sequenze di DNA direttamente all’interno del corpo del paziente. Questa strategia, che ha già varcato le porte degli studi clinici da diversi anni, promette di semplificare e accelerare il processo di sviluppo e somministrazione della terapia, offrendo potenzialmente una soluzione più sostenibile e, quindi, più accessibile. Una tematica che è stata affrontata lo scorso giugno nell’ambito della COST (European Cooperation in Science and Technology) Action GeneHumdi (Genome Editing for the treatment of human Disease Network).

- Di: Michela Moretti

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi