News

Crispr-Ca(o)s: i rischi della tecnica di editing

Macro-delezioni, riarrangiamenti e perdita di un cromosoma: tre studi pubblicati su bioRxiv hanno descritto grossi problemi riguardo all’editing genomico sugli embrioni umani

La scienza non è fatta di dati e nozioni inconfutabili: man mano che la ricerca prosegue le informazioni cambiano, le tecniche migliorano e le scoperte fanno evolvere il sapere. Parlando di CRISPR, il rischio più discusso è da tempo quello delle mutazioni indesiderate cosiddette “off target”, cioè lontane dal sito di azione del meccanismo di editing. Studi più recenti hanno però evidenziato il rischio di grosse anomalie indesiderate vicino all’obiettivo. I dati, pubblicati su bioRxiv e non ancora sottoposti a peer review, hanno messo in guardia il mondo scientifico sulle possibili conseguenze dell’utilizzo della tecnica di editing genomico su embrioni umani.

- Di: Rachele Mazzaracca

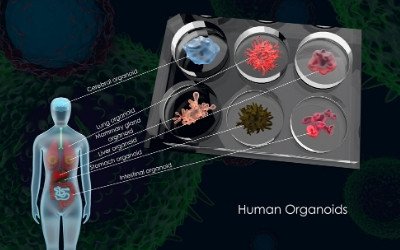

Organoidi, utili per identificare le cause della malattia da Coronavirus

Svariate équipe di ricerca stanno sfruttando le potenzialità di questi straordinari modelli cellulari per fare luce sulle complicanze del COVID-19

“Organoidi contro un virus a diffusione mondiale”. Parafrasando una vecchia canzone della band punk Meganoidi si può facilmente riassumere il confronto tra una nuova tecnica per fare ricerca e un nuovo virus - il SARS-CoV-2 - evidenziando i pregi derivati dall’uso di innovativi modelli cellulari nello studio dei meccanismi che scatenano la malattia provocata dall’ormai noto Coronavirus. Infatti, in questo momento, all’interno di molti laboratori nel mondo gli organoidi sono utilizzati per tentare di spiegare gli effetti dell’infezione COVID-19 sul corpo umano. E magari offrire gli spunti per trovare soluzioni valide.

- Di: Enrico Orzes

Digital health, supercomputer al servizio della chirurgia

Portare le capacità di supercalcolo su tablet e smartphone in ambito sanitario potrebbe permettere rapide letture dei dati medici e simulazioni. Ce ne parla Gianluigi Rozza della SISSA di Trieste

Un supercomputer può entrare in sala operatoria? Oggi ancora no, ma nel prossimo futuro sarà possibile. La potenza di calcolo a portata di chirurgo potrebbe, ad esempio, permettere la lettura della “geometria” della struttura vascolare del paziente in tempo quasi reale, personalizzando e perfezionando sempre di più ogni aspetto della medicina. È questo ciò che viene studiato da un gruppo di ricerca internazionale della Scuola Internazionale Superiori Studi Avanzati (SISSA, Trieste), grazie al progetto AROMA-CFD finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e destinatario di un ERC, partendo da un’idea nata circa 15 anni fa negli Stati Uniti.

- Di: Rachele Mazzaracca

Una nuova strategia per migliorare l’editing genetico

Un protocollo innovativo per potenziare l’efficacia e la sicurezza di questa tecnica e la sua applicazione alle cellule staminali del sangue: ne parliamo con il dott. Samuele Ferrari

Piccoli errori nel DNA possono essere responsabili di malattie genetiche più o meno gravi e, fino a qualche anno fa, correggere questi errori sembrava fantascienza. Ora, con l’avvento delle nuove tecniche di editing genetico e terapia genica, la medicina di precisione è protagonista di molte ricerche e le applicazioni cliniche stanno aumentando giorno dopo giorno. In uno studio pubblicato il 29 giugno su Nature Biotechnology, un gruppo di ricercatori dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) guidato da Luigi Naldini è riuscito a superare un ostacolo all’applicazione dell’editing genetico alle cellule staminali ematopoietiche, bersaglio ideale nel caso di immunodeficienze primitive e altre patologie ereditarie che colpiscono le cellule del sangue.

- Di: Rachele Mazzaracca

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi