News

Mini robot biologici che rigenerano i tessuti

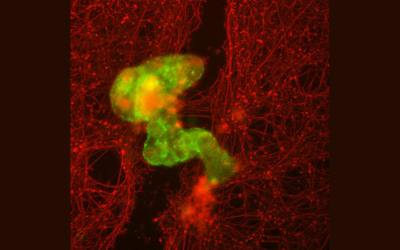

Minuscoli “biobot” creati a partire da cellule della trachea umana sono in grado di muoversi su una superficie piana e riparare le zone danneggiate in colture di neuroni

Rigenerazione e guarigione dei tessuti sono due temi di grande interesse nel mondo della ricerca biomedica e le strade per raggiungere l’obiettivo sono le più disparate: gli anthrobot sono una di queste. Questi robot biologici dalle dimensioni che vanno dal diametro di un capello a quello della punta di una matita, sono stati creati per essere auto-assemblanti e hanno dimostrato di avere un effetto terapeutico sulle cellule nervose cresciute in una piastra in laboratorio. I risultati dello studio, recentemente pubblicato su Advanced Science, potrebbero un giorno portare allo sviluppo di "biobot" terapeutici in grado di pattugliare l’organismo per riparare le lesioni, consegnare farmaci, rimuovere le placche aterosclerotiche o altre applicazioni ancora.

- Di: Rachele Mazzaracca

La demenza fronto-temporale nel mirino della terapia genica

In avvio anche in Italia uno studio clinico multicentrico di Fase I/II con una terapia genica per la malattia neurodegenerativa di cui soffre anche l’attore Bruce Willis

Quello delle patologie neurodegenerative è un settore della medicina al cui ingresso è posto (per adesso) un cartello riportante l’aggettivo “ineluttabile”. Per i malati che varcano quella soglia si profila un cammino fatto di cure palliative ma privo di trattamenti specifici in grado di contrastare in maniera efficace l’avanzata dei sintomi. Lo confermano i casi della malattia di Huntington, della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dell’Alzheimer. Ma la notizia di una terapia genica in fase di sperimentazione clinica in diversi Paesi nel mondo, e presto anche in Italia, per un sottogruppo di pazienti affetti da demenza fronto-temporale (FTD), ha acceso nuove speranze.

- Di: Enrico Orzes

Sviluppare nuove terapie avanzate per le malattie neuromuscolari

Il progetto si chiama MAGIC e ha lo scopo di creare modelli muscolari accurati che favoriscano lo sviluppo di terapie geniche e strategie di editing del genoma contro alcune distrofie e laminopatie

In realtà di magico questo progetto non ha nulla, dal momento che si basa su lunghi anni di ricerca in laboratorio nel campo delle terapie geniche nonché di messa a punto di modelli cellulari per alcune distrofie, miopatie e laminopatie. Allora perché è così importante? La risposta sta nell’obiettivo stesso del programma che è di sviluppare e testare in vitro nuovi approcci di terapia genica e strategie di editing genomico che, tramite vettori virali appositamente ingegnerizzati, prendano a bersaglio determinate popolazioni cellulari del muscolo. Un approccio completamente integrato, descritto da Francesco Saverio Tedesco, Professore Ordinario allo University College di Londra nonché coordinatore scientifico del progetto MAGIC.

- Di: Enrico Orzes

Innovatività dei farmaci, come funziona?

AIFA ha recentemente rinnovato il riconoscimento di innovatività piena alla terapia genica per la SMA: un’occasione per fare un approfondimento sul tema

È di fine 2023 la notizia del rinnovo, per il terzo anno consecutivo, dell’innovatività piena per onasemnogene abeparvovec (Zolgensma), terapia genica per l’atrofia muscolare spinale (SMA). Ma questo cosa significa? Quando un nuovo farmaco viene autorizzato al commercio, l’azienda produttrice può presentare domanda all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per capire se può essere concesso lo status di farmaco innovativo. L’innovatività garantisce un accesso più rapido ai farmaci che possiedono un chiaro valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili, incentiva lo sviluppo di farmaci che offrono sostanziali benefici e permette di usufruire dei Fondi dedicati per la loro sostenibilità economica da parte delle Regioni. Questi fondi - istituiti con la legge di Bilancio 2017, nella quale è stata riformata la suddivisione dei comparti di spesa farmaceutica - raggiungeranno 1,3 miliardi di finanziamenti nel 2024 (Fonte: Sanità24).

- Di: Rachele Mazzaracca

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi