News

CAR-T a RNA: una possibile strategia per alcune malattie autoimmuni?

I buoni risultati - in termini di sicurezza e tollerabilità - ottenuti negli studi clinici indicano una nuova via per cercare di contrastare malattie come la miastenia grave

Capita spesso che i cambiamenti ci travolgano con una rapidità tale da lasciarci interdetti e, riepilogando la storia delle terapie a base di cellule CAR-T, si ottiene una concreta prova di questa affermazione. Nell’arco di poco più di dieci anni il loro utilizzo è stato sdoganato contro alcune forme di leucemia, linfoma e mieloma e, oggi come mai in passato, la ricerca si affida a queste rivoluzionarie forme di trattamento per trovare soluzioni contro i tumori solidi. Nel frattempo segnali di lampante interesse giungono dal loro impiego contro certe malattie autoimmuni, come dimostra un articolo pubblicato a luglio sulla rivista Lancet Neurology che descrive un particolare tipo di CAR-T “a RNA” in sperimentazione contro la miastenia grave generalizzata.

- Di: Enrico Orzes

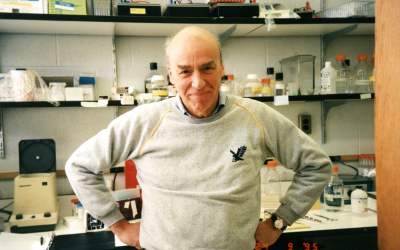

Donald D. Brown: una vita alla scoperta dei geni

Intrecciando biologia molecolare, embriologia e genetica, il biologo del Carnegie Institute for Science (Stati Uniti) ha creato le basi per lo sviluppo dell’ingegneria genetica

Isolare e manipolare i geni, nell’era di CRISPR e della terapia genica, può sembrare quasi scontato, ma negli anni ’60 era utopia. È stato possibile purificare e chiarire la struttura e i meccanismi di regolazione dei singoli geni grazie all’attività di ricerca di Donald D. Brown: è, infatti, il pioniere dell’isolamento genico in provetta, tecnica rivoluzionaria che ha portato alla comprensione della funzione dei singoli geni e alla documentazione delle fasi di sviluppo embrionale. Fondamentale nella ricerca, questo metodo innovativo – seguito anche da altre scoperte – ha aperto la strada alle più recenti applicazioni nell’ambito dell’ingegneria genetica e della biologia dello sviluppo. Deceduto lo scorso 31 maggio all’età di 91 anni, è stato un mentore per generazioni di biologi e il suo lavoro ha modellato la biologia moderna.

- Di: Rachele Mazzaracca

L’intelligenza artificiale va alla scoperta di nuovi farmaci

I primi farmaci inventati e progettati grazie agli algoritmi sono ormai realtà: alcuni sono già entrati in sperimentazione per malattie come la neurofibromatosi e la fibrosi polmonare idiopatica

La ricerca in ambito farmaceutico è costosa e ricca di fallimenti: recenti stime riferiscono che quasi il 90% delle sperimentazioni sui farmaci non porta al risultato desiderato. L’intelligenza artificiale (AI) offrirebbe la possibilità di migliorare questo valore e, negli ultimi anni, sono diversi i farmaci progettati da un algoritmo che si muovono verso la clinica. Pur non potendo - e per fortuna - automatizzare tutto il processo, l’AI potrebbe velocizzare il processo e abbassare i costi destinati alla fase iniziale di analisi e progettazione, lasciando tempo e risorse da investire in altre ricerche. Inoltre, la tecnologia permetterebbe di capire con precisione quali pazienti potrebbero rispondere meglio al trattamento e quali no, semplificando la selezione in sede di sperimentazione clinica.

- Di: Rachele Mazzaracca

Mini-reni artificiali: quando l’intuizione arriva dalla natura

Un milione di dollari per sviluppare oltre 1000 mini-organi artificiali con circuiti genetici sintetici. L’obiettivo è trovare una soluzione per il gran numero di richieste – insoddisfatte - di trapianti

Se il rene umano ha la forma di un fagiolo, quello di una balena somiglia più a un grappolo d’uva, con tanti piccoli lobi indipendenti. Il fatto che esistano reni di questa forma è una buona notizia per la ricerca sugli organi artificiali, che un domani potrebbero aiutare a soddisfare la richiesta per i trapianti, ancora troppo alta rispetto al numero di donatori. L’anatomia dei cetacei suggerisce che tanti piccoli reni possono funzionare come due reni più grandi, ma con un vantaggio: sono più facili da produrre in laboratorio. Un team della Keck School Medicine della University of Southern California (USC), Stati Uniti, ha vinto un finanziamento di 1 milione di dollari dal Kidney Innovation Accelerator (KidneyX) per realizzare 1000 di questi mini-reni artificiali a partire da cellule staminali umane.

- Di: Erika Salvatori

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi