News

Terapie avanzate per la fibrosi cistica: a che punto è la ricerca?

Domani, 8 settembre, è la Giornata Mondiale dedicata alla malattia. Sarà un’occasione di confronto tra gli esperti sulle nuove terapie disponibili e su quelle in arrivo

Se c’è una malattia che non ha bisogno di presentazioni quella è decisamente la fibrosi cistica, ad oggi considerata la patologia genetica a prognosi severa più diffusa al mondo. L’8 settembre, come è consuetudine da qualche anno, ricorre la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica che non sarà solo un modo per sensibilizzare il grande pubblico nei confronti di una malattia per certi versi ancora da comprendere, ma sarà anche un momento ideale per fare il punto sui farmaci approvati e sulle nuove strategie terapeutiche in via di sviluppo. Tra queste ultime spiccano la terapia genica e l’editing genomico.

- Di: Enrico Orzes

Digital health. Lenti a contatto smart per il diabete

Trattare la retinopatia diabetica e misurare i livelli di zucchero con una lente a contatto: la rivoluzione dei dispositivi indossabili, i cosiddetti wearable, si avvicina

Monitorare in tempo reale e in modo non invasivo il corpo umano, raccogliere dati e fornire nuovi modi per gestire lo stato di salute: sono solo alcune delle possibili applicazioni dei dispositivi indossabili. Tra i “wearable” ci sono le lenti a contatto intelligenti (o “smart”): stando agli studi svolti finora, in futuro potranno consegnare farmaci, rilevare danni ai tessuti dell’occhio e anche sfruttare la realtà aumentata per darci informazioni in tempo reale su ciò che ci circonda. Recentemente, un gruppo di ricerca della Pohang University of Science & Technology (POSTECH), in Corea del Sud, ha sviluppato una tecnologia di lenti a contatto smart in grado di misurare i livelli di zucchero per monitorare il diabete e trattare la retinopatia diabetica. Lo studio è stato pubblicato su Science Advances.

- Di: Rachele Mazzaracca

Terapia genica. La rivoluzione dei virus a Superquark

I virus possono uccidere ma anche salvare la vita! Questo il tema del servizio di Superquark, andato in onda ieri sera, che è stato realizzato con il contributo di Osservatorio Terapie Avanzate

Se provaste a dire a un amico o a un collega di lavoro che “non tutti i virus vengono per nuocere”, in un momento come quello che stiamo vivendo, marchiato a fuoco dal virus SARS-CoV-2 e dai suoi nefasti effetti, vi guarderebbe con stupore e sospetto. Eppure è davvero così: i virus, che sono oggi percepiti come i nostri nemici numero 1, possono diventare dei preziosi alleati per sconfiggere malattie genetiche e tumori. A spiegarlo nel dettaglio ci ha pensato Barbara Bernardini, autrice del servizio “Il virus che salva la vita” dedicato alla terapia genica andato in onda ieri sera (martedì 1 settembre) su RAI1 durante l’ultima puntata della 40esima edizione di Superquark. Il servizio è stato realizzato con il contributo di Osservatorio Terapie Avanzate.

- Di: Redazione

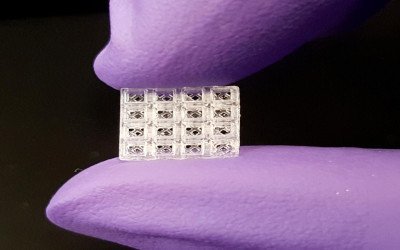

Bioingegneria. Dai LEGO l’idea per riparare il corpo umano

Ispirandosi ai celebri mattoncini, un team di ricerca statunitense sta studiando un metodo che combina stampa 3D e medicina rigenerativa per la riparazione di ossa e tessuti molli

Chissà se Ole Kirk Christiansen, l’imprenditore danese che ha inventato i LEGO, avrebbe mai immaginato che la modularità consentita dall’uso creativo dei suoi mattoncini avrebbe potuto essere fondamentale anche per riparare l’organismo umano. Probabilmente no, visto che nel 1916, quando Christiansen aprì la sua bottega, la medicina rigenerativa, apparteneva al campo della fantascienza. Oggi come allora i celebri mattoncini permettono a milioni di bambini di dare sfogo alla propria fantasia. Ma anche i ricercatori ne sono affascinati e qualcuno li ha presi ad esempio per un progetto di ricerca, tanto semplice quanto funzionale, che ha l’obiettivo di favorire la riparazione delle ossa.

- Di: Enrico Orzes

Agenda

News da CRISPeR MANIA

a cura di Anna Meldolesi